- Activités

- Bulletins

- Bibliothèque

- A propos

- En 1 clic

- Vie pratique

- A la découverte de…

- Ma commune

- Actualités communales

- Administration communale

- Juridictions judiciaires

- Patrimoine dilbeekois

- La légende de Sainte Alène

- La tour d’Alène

- La chapelle Sainte-Wivine

- La tour Chappe de Dilbeek

- Vestiges : Villa romaine

- Het Neerhof

- La maison Mostinckx

- Le château de Grand-Bigard

- La glacière (De ijskelder)

- De Kasteelhoeve

- Le château de Viron

- Le moulin de la Pede

- Le musée Bruegel

- Le musée du tram vicinal

- Les « konijnenfretters »

- Het Schoolmeesterhuis

- De « Wolfsputten »

- De « Golden Drop »

- Het Pampoelhuis

- Des peintres dilbeekois

- Jean Albert, sculpteur

- Infos locales

- Contact

Visite du Centre de la Céramique Keramis à La Louvière

6 décembre 2024

Nous sommes 7 à nous regrouper le 6 décembre dernier à la sortie de la gare de La Louvière. Il suffit de traverser le boulevard pour découvrir le Centre construit sur les ruines de la faïencerie Boch qui a dû fermer en 2011. Si le Centre de la Céramique Keramis construit en béton et aluminium n’attire pas le regard, l’intérieur est bien plus avenant. La guide qui nous accueille dans un musée presque désert (les gens sont sollicités ailleurs un 6 décembre) nous conduit dans des salles grandioses inaugurées en 2015 pour nous faire découvrir les trésors de la faïencerie Boch.

Historique

C’est par la volonté de la famille de faïenciers Boch, active d’abord en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg et en Lorraine, que va se déployer son activité en Belgique. Un mouleur de fonte François Boch décide au milieu du 18e siècle de se lancer dans la production de faïences. En 1836, Jean-François Boch s’attelle au regroupement des activités dispersées avec Nicolas Villeroy : ils créent la société Villeroy - Boch. L’usine s’installe à Saint-Vaast, un quartier de La Louvière implanté sur un bras (comblé depuis) du canal Charleroi - Bruxelles, ce qui va faciliter grandement l’acheminement des terres ; la proximité des charbonnages et le tracé d’un chemin de fer Mons - Manage (1848) plaident pour cette implantation. La société Boch Frères est mise en activité le 30 septembre 1844. La production connaît une croissance rapide et remporte une médaille d’or à l’exposition des produits de l’Industrie belge de 1847.

A l’époque, Boch emploie 300 ouvriers à La Louvière et 100 dans une fabrique de Tournai. Les patrons mettent sur pied des œuvres patronales, une caisse de secours, une école, on crée une fanfare, etc. Après avoir connu des années fastes jusqu’après la seconde guerre mondiale – l’usine a compté jusqu’à 1300 ouvriers – les ennuis commencent vers les années 70. L’activité se concentre alors sur la production de sanitaires.

Après un dépôt de bilan en 1985, la société renaît sous le nom de Novoboch (associée à Sphinx Sanitaires) pour la partie sanitaire et MRL Boch pour la vaisselle avec le concours financier de la Région Wallonne.

En 2009, le ciel s’assombrit, en 2011, après la dernière faillite, les bâtiments de la faïencerie sont démolis à l‘exception de celui qui abrite les fours bouteilles qui devient le cœur du Centre de la Céramique Keramis, inauguré en 2015.

Deux salles sont consacrées aux productions de Royal Boch et aux artistes qui ont œuvré pour la manufacture.

Les fours

Notre guide nous mène vers les trois fours bouteilles préservés et intégrés dans l’architecture du Centre Keramis. Les fours font six mètres de diamètre et une dizaine de mètres de hauteur. Ils possèdent 12 foyers qu’il fallait alimenter en charbon. La chaleur environnante était de 50 degrés environ, on mesure la pénibilité du travail. On comptait jusqu’à 26 fours à la veille de la première guerre mondiale.

Les fours peuvent contenir jusqu’à 20 tonnes de biscuit. Les pièces à cuire sont rangées dans des boîtes en pierres réfractaires qui sont ensuite empilées sur 4 à 5 mètres. Le four est ensuite muré, il faut 48 heures pour atteindre la température de cuisson du biscuit (1 250 °C) et il faut encore attendre quelques jours pour que l’ensemble refroidisse, puis extraire la production, la peindre, la vernir et enfin la recuire pendant 16 à 18 heures à 1 150 °C.

Les collections

Nous passons alors aux collections. Le Centre a conservé d’importantes collections d’assiettes, plats, vases, fresques murales qui le décorent.

Très tôt, l’entreprise a compris que la qualité de ses produits dépendait du savoir-faire de ses artisans mais également de la qualité de ses artistes qui devaient créer les modèles et les décorer.

Parmi les nombreux artistes qui ont été appelés aux ateliers de décoration, on compte :

- Charles Catteau (1880-1966) céramiste franco-belge grand designer de l‘Art-Déco, entré chez Boch en 1906. Il devient chef d’atelier « fantaisie » puis chef d’atelier « art » où il peut s’adonner à sa créativité artistique. Il enseigne dès 1907 à l’école industrielle supérieure de La Louvière où il forme de nombreux élèves dont il invite les meilleurs éléments à s’engager chez Boch.

- Anna Boch et son frère Eugène Boch, deux des enfants de Victor Boch, participent également à la décoration.

– Ernest D’Hossche (1912-1978) céramiste-sculpteur-aquarelliste, originaire de La Louvière. Il entre chez Boch en 1926, comme élève de Catteau. Il devient « conseiller artistique » de la faïencerie en 1952.

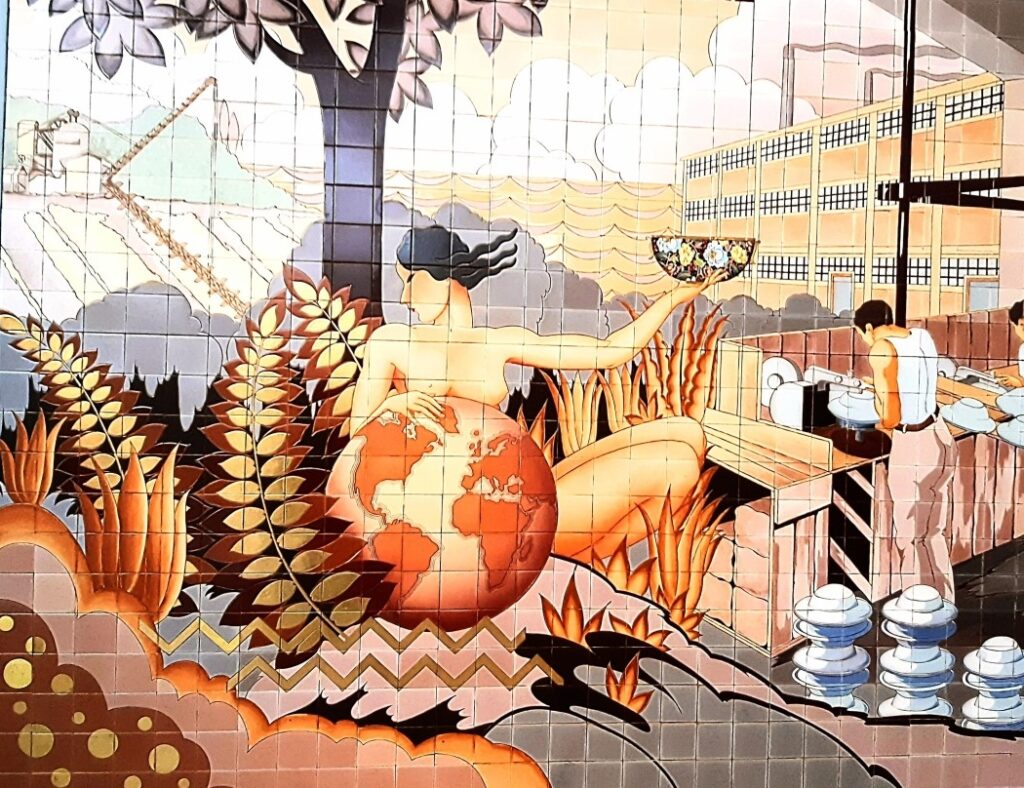

Ernest D’Hossche – « Les richesses du Hainaut » © Keramis – Hall de la gare de La Louvière

Il crée la célèbre composition murale de la gare de La Louvière « Les richesses du Hainaut » primée lors d’expositions internationales des arts de la céramique. Il enseigne à l‘institut provincial des Arts et Métiers.

– Raymond Henri Chevalier (1900-1959) débute sa carrière comme chef de service décoration à la faïencerie de Longwy. Il travaille chez Boch de 1937 à 1954. Il réalise une œuvre importante de compositions monumentales.

Faïences monumentales

Les emplois chez Boch

A cette époque, l’instruction était obligatoire jusqu’à 14 ans. A 14 ans les garçons et les filles allaient travailler, notamment chez Boch. Les jeunes engagés étaient appelés des « gamins ». En 1959, un ouvrier occupe un poste « de chef-gamin », il travaille ensuite à la « couleur sanitaire ». En 1986, un ouvrier est engagé comme « garde veilleur de nuit », il est affecté ensuite au « transbordement au four » puis déplacé au « secteur du façonnage des tasses et assiettes » et enfin il devient « conducteur de four ». En 1960, un ouvrier entre comme « gamin ramasseur d’assiettes » pour devenir ensuite « régleur aux machines ».

Une ouvrière est engagée en 1956 comme « ouvrière au vernissage au pistolet ». A la suite d’un empoisonnement par le plomb elle est déplacée vers le « décastage ».

Il y avait un bataillon de jeunes filles, jeunes femmes qui travaillaient dans les ateliers de peinture et décoration. Le contact avec les peintures contenant du plomb était un vrai danger pour elles. On appelait cet atelier l‘atelier des « belles dames », le sommet de la pyramide hiérarchique. Pourquoi ce beau nom de « belles dames » ? Sans doute parce qu’elles effectuaient un travail raffiné si on le compare à celui des chauffeurs qui devaient charger du charbon dans des fours sous une température de 50 °C.

Si les emplois étaient plus nombreux à l’époque, ils étaient aussi beaucoup plus pénibles.

Conclusions de notre visite

Il nous reste à apprécier une double exposition d‘œuvres de deux couples d’artistes qui ont réalisé des toiles, des céramiques

et des photographies : Jeanne et Georges Vercheval, Rachel Labastie et Nicolas Delprat.

Rachel Labastie, Clous de Fondation, 2023-2024

Après une collation à la cafétéria du musée, il nous reste à récupérer le train pour Bruxelles. Malheureusement nous ne pourrons pas voir dans la gare la belle fresque monumentale d’une dizaine de mètres de long « Les richesses du Hainaut » qui surplombe la salle des guichets, le bâtiment racheté par la ville est en réfection complète. Nous l’avons toutefois reproduite ci-avant à l’intention de nos lecteurs.

Nicole et Albert DE PRETER – Photos Nicole Coopman

Sources :

- https://www.keramis.be

- Josiane Jacoby et Christiane Machiels – La faïencerie Boch (1841- 2010). Une histoire et une culture ouvrières – in Les dossiers de l’IPW – n°

- Michel Dandoy – Centre de la faïence Royal Boch – in Bulletin de l’Association culturelle de Dilbeek, n° 27 – Novembre-décembre 2005, p. 11 et 12

Nos vifs remerciements à la sympathique équipe de Keramis et en particulier à Odessa Malchair et à Stéphanie Boulet

- Nom de l'organisateur : Albert De Preter

- Téléphone : 02 569 31 09

- Email: albert.de.preter@skynet.be