- Activités

- Bulletins

- Bibliothèque

- A propos

- En 1 clic

- Vie pratique

Environnement

Les sacs de déchetsCalendrier de la collecte des déchetsParc à conteneursPetits déchets dangereux (KGA)Bien trier les papiers/cartonsBien trier le verreCompostage des déchetsMagasin de récupérationRepair-caféSignaler une nuisanceDépôts de déchets clandestinsEnlèvement de certains déchets à domicile (sur demande)

- A la découverte de…

- Ma commune

- Actualités communales

- Administration communale

- Juridictions judiciaires

- Patrimoine dilbeekois

- La légende de Sainte Alène

- La tour d’Alène

- La chapelle Sainte-Wivine

- La tour Chappe de Dilbeek

- Vestiges : Villa romaine

- Het Neerhof

- La maison Mostinckx

- Le château de Grand-Bigard

- La glacière (De ijskelder)

- De Kasteelhoeve

- Le château de Viron

- Le moulin de la Pede

- Le musée Bruegel

- Le musée du tram vicinal

- Les « konijnenfretters »

- Het Schoolmeesterhuis

- De « Wolfsputten »

- De « Golden Drop »

- Het Pampoelhuis

- Des peintres dilbeekois

- Jean Albert, sculpteur

- Infos locales

- Contact

Patrimoine Dilbeekois

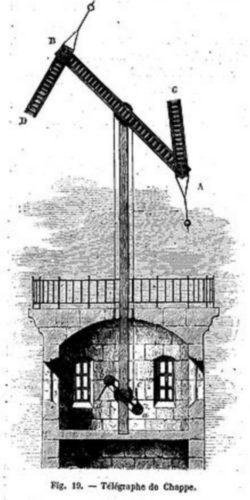

La Tour Chappe de Dilbeek

Dès 1804, Dilbeek fut l’un des maillons importants du réseau de tours Chappe qui commencait à couvrir notre pays alors sous occupation napoléonienne. Un dessin au lavis de la station de Dilbeek réalisé par Paul Vitzthumb est conservé, sous le numéro S.II 1123617, au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale Albert 1er qui nous a accordé gracieusement l’autorisation de reprise.

Paul Vitzthumb – Vue du télégraphe Chappe, à Dilbeek, en 1804

(Document aimablement mis à disposition par Mme Angela Licini)

Sur tous les continents, de tous temps, l’homme a cherché le moyen de communiquer avec ses congénères, avec des onomatopées rudimentaires d’abord puis avec un langage basique qui s’est petit à petit structuré au fil des siècles jusqu’à devenir une langue à proprement parler. Parallèlement à cette communication essentiellement verbale entre individus et petits groupes d’individus au sein d’une même communauté, les hommes ont cherché le moyen de communiquer à distance avec leurs semblables regroupés au sein de tribus amies disséminées sur d’immenses territoires, afin, par exemple, de les avertir des dangers potentiels qui pouvaient les menacer, ou de les mobiliser pour défendre leurs territoires. Pensons aux tribus d’Indiens des grandes plaines américaines qui avaient mis au point un système de signaux de fumée, pensons aux soldats chinois qui allumaient, tout en haut des bastions défensifs qui jalonnaient la Grande Muraille, de grands feux visibles à des kilomètres à la ronde alertant ainsi de tour en tour les garnisons de soldats chargés de contenir les hordes d’envahisseurs mongols. Pensons aussi à ces tours de guet gênoises qui au XVIe siècle hérissaient les rivages de la Corse et au sommet desquelles les vigies allumaient eux aussi des grands feux afin d’avertir les habitants de l’intérieur des terres de l’arrivée imminente des pirates barbaresques…

Parmi d’autres systèmes de communication à distance imaginés par d’illustres ou d’obscurs « inventeurs », il faut retenir celui que Claude Chappe mit au point en 1794, en pleine Révolution française. Il créa un ingénieux système de communication aérienne visuelle par sémaphore (du grec ancien sêma : signal et phoros : porteur) qu’il nomma finalement « télégraphe » (du grec ancien têlé : loin et graphein : écrire) à savoir « appareil transmettant des signaux par une combinaison de bras mobiles » qui, lus à l’aide d’une longue-vue depuis la tour précédente, étaient reproduits pour être lus depuis la tour suivante… Cet appareillage coiffait une tour de forme carrée, ronde ou pyramidale, dite « tour Chappe » qui était établie sur un point élevé du relief (parfois même sur un clocher). Un maillage de ces tours recouvrait d’immenses territoires et permettait de proche en proche de transmettre des signaux optiques sur plusieurs centaines de kilomètres en quelques dizaines de minutes, selon la longueur du message.

Une première ligne de communication reliant Paris à Lille fut ainsi opérationnelle dès l’été 1794 et permit, par exemple, de transmettre des messages par signaux optiques entre ces deux villes en neuf minutes, via une quinzaine de tours. Le 3 septembre 1794, cette ligne de sémaphores informa les Parisiens de la victoire de Condé-sur-l’Escaut sur les Autrichiens moins d’une heure après l’événement, grâce à une tour élevée sur le mont Valérien (Suresnes).

Le télégraphe optique belge fut dans un premier temps une prolongation du télégraphe optique français de Chappe. En 1803, à l’époque de l’occupation napoléonienne de la Belgique, la ligne Paris-Lille fut prolongée jusqu’à Bruxelles. Six ans après, en 1809, cette ligne fut étendue jusqu’à Anvers puis Amsterdam. Un appareil Chappe se trouvait alors placé sur chacune des tours de la cathédrale Sainte-Gudule, à Bruxelles. Celui de Dilbeek était donc un élément du système de liaison avec Lille situé à proximité de Bruxelles.

En 1844, plus de 5 000 km de lignes télégraphiques reliant 543 tours Chappe maillaient la France au départ de Paris jusqu’aux grandes villes de province (Lille, Strasbourg, Marseille-Toulon, Bayonne et Brest). De nombreuses ramifications prolongeaient les lignes principales, notamment jusqu’à Venise ou Mayence. La plupart des pays européens et même la Russie tsariste disposaient à l’époque de systèmes de communication optique plus ou moins directement inspirés ou carrément copiés du télégraphe Chappe.

Ce télégraphe optique fut remplacé progressivement, à partir de 1846, par le télégraphe électrique, malgré les avertissements insistants de nombreux contemporains mettant en garde les gouvernements de l’époque contre les risques de sabotage et d’interruption de service car « un fil est facile à couper ».

Le télégraphe Chappe et les pigeons voyageurs ne disparurent pas pour autant et demeurèrent utilisés de longues années encore – notamment par l’armée – du fait de la fragilité et de la vulnérabilité du télégraphe électrique.

Comment ne pas établir un parallèle entre le réseau de tours Chappe qui couvraient alors plusieurs pays européens et celui bien actuel des antennes-relais interconnectées hérissées d’émetteurs-récepteurs de téléphonie mobile qui ont fleuri partout, surtout ces 30 dernières années, aussi bien en rase campagne, sur des bâtiments élevés et même peut-être dans les clochers des églises…

La tour Chappe

Une tour Chappe était constituée :

– du signal (mât muni d’un régulateur pivotant et de deux indicateurs articulés) ;

– d’une salle de travail à l’étage où le stationnaire observait les tours voisines et actionnait le système de manœuvre du signal ;

– d’un local de repos en dessous, où le stationnaire pouvait descendre se reposer un quart d’heure après le coucher du soleil avant de retourner à son poste un quart d’heure avant le lever du soleil.

Deux stationnaires étaient affectés à une tour, et ils se relayaient chaque jour à midi. Le métier de télégraphiste était exigeant. Il devait restituer exactement le signal reçu sous peine de faire perdre du temps à la diffusion du message et surtout d’être sévèrement sanctionné par sa hiérarchie.

Mécanisme

Le mécanisme était constitué :

– d’un mât de 7 mètres de couleur bleu ciel en partie extérieure, intégrant une échelle pour accéder aux éléments mobiles et réaliser leur entretien ;

– d’un bras principal de couleur noire nommé « régulateur », de 4,60 m de long sur 0,35 m de large ;

– de deux ailes noires nommées « indicateurs », de 2 m sur 0,30 m ;

– de contrepoids gris pour chaque indicateur, nommés « fourchettes » ;

– d’un système de manœuvre au pied du mât en salle de travail, nommé « manipulateur », reproduisant à l’identique les positions du régulateur et des indicateurs ;

– d’un système de transmission par câbles et poulies de renvoi.

Les trois ailes étaient ajourées en forme de persiennes pour donner moins de prise au vent et elles étaient munies de contrepoids pour faciliter leur manœuvre.

Comment ça marchait…

Un « système de leviers, de poulies et de fils de laiton », d’après les termes de l’époque, permettait à un employé (dit « stationnaire ») posté au pied du sémaphore de faire mouvoir les trois « ailes » indépendamment les unes des autres et d’obtenir ainsi des positions correspondant aux lettres du message.

Code alphanumérique Chappe pour la transmission

des informations entre les tours sémaphore. (*)

Au départ, le directeur de la ligne traduisait le message en signaux. Le premier signal était alors envoyé par le premier stationnaire. Le deuxième stationnaire l’observait à la longue-vue, depuis sa station et reproduisait avec son propre sémaphore chaque mouvement observé qu’il « envoyait » ainsi au stationnaire suivant et ainsi de suite. À la dernière station, les signaux déchiffrés par le directeur de la station permettaient de reconstituer le message en clair. L’intérêt du système était sa conception très ergonomique : manipulé simplement, sans effort considérable, il donnait aux ailes des mouvements précis. Avec le système astucieux des câbles le manipulateur pouvait reproduire en même temps avec son propre sémaphore et sans le regarder, les mouvements à reproduire. D’où un gain de temps pour une communication rapide.

Les stationnaires, simples soldats retraités ou invalides, étaient souvent mal payés. Il fallait les former à bien distinguer les angles et les positions nommés simplement. Sans comprendre ce qu’ils transmettaient, puisqu’illettrés, ils garantissaient la sécurité du système. Des petits temps de repos d’un quart d’heure à une heure leur évitait la fatigue de garder l’œil collé à la longue vue.

Pour l’anecdote : le système figure de manière éminente dans le roman d’Alexandre Dumas Le comte de Monte-Cristo où l’on voit le comte soudoyer un stationnaire sous-payé pour transmettre un faux message.

__________________

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article Télégraphe Chappe de Wikipédia en français (https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe_Chappe)

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/carnet_chappe.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe_optique_belge

http://www.next-up.org/France/Chappe_Claude.php

(*) Par Patrick87 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25266327